「困難を乗り越える力SOC」とは簡単にいうと、「人生で起こるさまざまな出来事を一貫してとらえ、状況を理解・予測し、まわりの助けを得ながらうまく対処し、日々の営みへのやりがいや生きる意味を見出すことができる」といった、その人の生活世界に対する信頼や人生への向き合い方のことです。

専門用語では、首尾一貫感覚 (Sense of Coherence, SOC) といいます。

困難を乗り越える力SOCの高い人は、現在のメンタルヘルスの状態がよく、また今後どんなストレスにさらされても、ストレスにやられにくいことが、弊社代表の蝦名(保健学博士)の研究を含め、多くの研究で明らかになっています。

また、SOCを高める風土やしくみのある組織は、大変な状況に置かれても、社員が一致団結して、それを乗り越えようとするため、活気を維持・向上することができます。

このためSOCを高めることの大切さが近年、メンタルヘルス分野で強調され始めています。

では、「困難を乗り越える力SOC」は、どのようにして高められるのでしょうか?

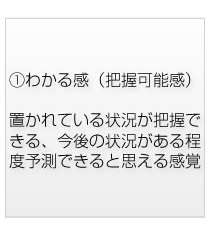

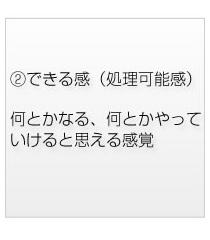

このとき、押さえておきたいポイントは、次の3つの感覚を高めることです。

まず自分自身を理解しましょう。「わかる感」「できる感」「やるぞ感」のバランスを見て、ストレスに対処するときの自分自身の傾向を知ることが大切です。

そのうえで、「困難を乗り越える力SOCを高めるためには、どうしたらいいのか」を考えるのです。

困難を乗り越える力SOCを高めるストレスマネジメントができるようになると

「仕事が集中し、燃え尽きそうだ」

「上司と部下の狭間で大変」

といった日常の悩みが解決されます。

しかし、ストレスマネジメントには限界があります。自分がどれだけ努力しても、困難の泥沼から抜け出せなかったのに、ある人の一言により救われた、ということはないでしょうか?

落ち込んでいるときや物事がうまくいかないとき等、困難の泥沼にはまっているときというのは、自分ひとりで努力しても、なかなかそこからは抜け出せないものです。

このため、悩んでいる人がまわりにいたら、その人を孤立させず、困難の泥沼から抜け出せるような、SOCを高めるコミュニケーションをとってください。

SOCを高めるコミュニケーションをまわりの人と取り合う日常生活をおくることで、自分を必要以上に追いつめてしまわず、うまくストレスに対処していけるようになるのです。

SOCを高めるコミュニケーションがとれるようになると、

「ミスを繰り返し、自信とやる気を失っている部下への接し方がわからない」

「指示がコロコロ変わり責任逃れをする上司に困っている」

といった悩みが解決されます。

しかし、コミュニケーションには限界があります。

たとえば、あなたの直属の上司のコミュニケーション能力が高かったとしても、その上にいる経営陣が出す方向性には一貫性がなく、いつ解雇されるのかもわからず、仕事量は多いのに自分にはその仕事を進める際の裁量権がなく、一回失敗すればセカンドチャンスも与えられない、といった会社で働いていると、元気がなくなるのではないでしょうか?

大変なことがあっても、それをうまく乗り越えていくためには、困難を乗り越える力SOCを高めるしくみや風土のある環境で生活することが重要なのです。

SOCを高める組織づくりをすると、

「既存のメンタルヘルス対策をしても心の病気になる人が減らない」

「新入社員が5年以内に辞めてしまう」

「活力になるはずの30~40代のミドル社員の元気がない」

といった悩みが解決されます。

弊社には、ヘルスコミュニケーションと健康社会学を融合させた、他社にはないユニークな切り口のメンタルヘルス対策の実績とノウハウがあります。

2002年の設立当初から困難を乗り越える力SOC研究に携わり、その研究を実践に活かしている、数少ない健康社会学者である弊社代表の蝦名(保健学博士)が関わるからこそ、前述の、困難を乗り越える力SOCを高めるストレスマネジメント、コミュニケーション、組織づくりについての講演やコンサルティングをすることができます。

今の職場をもっと元気にし、社員にやる気を持って仕事に取り組ませ、業績を上げたいのなら、心が弱り、病欠する社員や生産性の低下を防ぎたいのなら一度、弊社にお問い合わせください